Kader Attia

Traduzione di Anna Serlenga

Il testo che segue è uno dei contributi della recente pubblicazione Performance+ Decolonialità , curata da Anna Serlenga, una raccolta di saggi, pratiche discorsive e conversazioni che unisce artistə, curatricə e performer che lavorano intorno al cerchio mediterraneo, con un accento specifico sul caso italiano, pensando la decolonialità più come postura che come tema.

La pratica dell’artista Kader Attia, francoalgerino, segna l’inizio di un dibattito sempre più pervasivo, sulla necessità di percorsi di riparazione del trauma coloniale e delle offese subite, spesso legati alle richieste di restituzione dei patrimoni culturali saccheggiati dalle potenze coloniali. Quando Attia afferma di partire dall’«audace assunto che la riparazione […] è il principio stesso dello sviluppo storico, sia nella cultura che nella natura, nella politica, nella botanica e anche nell’arte»(1), convoca una questione chiave della sua ricerca, che anima molte altre attivistə e artistə razializzatə, tattica per portare a emersione e togliere dall’invisibilità ciò che è stato sottratto, rotto e che ancora giace coperto e in frantumi. Non si tratta, però, di una proposta che raccoglie consenso unanime: alcunə

vedono nella “riparazione” il rischio di una richiesta implorante, una forma di prostrazione. È il caso di Saidiya Hartman. Stefano Harney e Fred Moten, invece, incitano a lasciare il debito insoluto – debito che mai potrà essere compiutamente ripagato. A differenza del credito che è un mezzo di privatizzazione, il debito è un mezzo di socializzazione, di rielaborazione. Si suggerisce, allora, di vivere nella rottura e fuggitivamente praticare il rifiuto, modi per farla finita con il mondo che l’ha causata.

∴

In un momento in cui l’aggettivo “decoloniale” è sempre più oggetto della cupidigia del discorso istituzionale, è essenziale ricordare quale lotta, quale umiliazione, quale ingiustizia questo nome convoca. Anche se, a mio avviso, rispondere a questa domanda non è solo una questione di pratica artistica, preferisco sviluppare questa domanda a partire da ciò che conosco: il mio lavoro.

La questione coloniale, da quella denunciata da Henri Aleg a quella che perseguita tutte le generazioni di colonizzati dopo l’indipendenza, fa parte della mia vita attraverso la storia della mia famiglia.

Il modo in cui, oggi, possiamo parlare dell’attualità o dell’inattualità della questione decoloniale può sembrare a molti obsoleto, tanto che la retorica delle grandi narrazioni nazionali ci costringe a immaginare l’indipendenza acquisita da tempo come l’amnesia di tutto ciò che l’ha preceduta.

Tuttavia è vero il contrario. Lo stadio finale della colonizzazione è la mutazione infinita del suo motore: l’ingiustizia culturale ed economica. Infatti, sebbene i Paesi colonizzati abbiano ottenuto l’indipendenza, sono diventati dipendenti dai loro ex occupanti attraverso due forme di proprietà: una industriale e una immaginaria. Le moderne tecnologie occidentali, come quelle dell’edilizia (cemento, vetro, metallo), sono state imposte in questi Paesi a scapito delle millenarie tecniche tradizionali che sono state disprezzate se non distrutte, proprio come le confraternite che ne erano garanti (è il caso, ad esempio, dell’Algeria), con il pretesto che erano potenziali fonti di resistenza. Per quanto riguarda l’immaginario, in Algeria e non solo, l’invenzione di generi e mode, dall’orientalismo alla cosiddetta arte “negra”, non solo ha inventato l’immagine di un altro che non esisteva – un arabo sanguinario e ingannevole o un nero antropofago e prepotente – ma ha anche inquinato queste società, attraverso le narrazioni diffuse dai media, con idee false e limitate alla propria cultura. Oggi, se un antropologo ivoriano, come il dottor Adack ad Abidjan, vuole insegnare le maschere Dan, si troverà di fronte al colossale compito di rieducare i suoi studenti o, peggio ancora, sarà attaccato per aver celebrato culture demoniache da colleghi o studenti ferventi cristiani o musulmani…

Se si pensa che la continuazione della colonizzazione avviene attraverso lo sfruttamento industriale da parte delle potenze occidentali, proprietarie di tecnologie da cui le loro ex colonie sono ancora dipendenti, mi sembra possibile ed essenziale, come artista visivo, decolonizzare l’immaginario per reinventare nuove prospettive dalle nostre culture. È cambiando la nostra società in profondità, dalla psiche del gruppo a quella dell’individuo, che prepareremo le generazioni future alla libertà della loro creazione e dei loro atti, all’interno e al di là delle frontiere intellettuali, economiche e politiche che le allontanano.

Quello che mi interessa indagare attraverso la mia pratica artistica – dalla ricerca alla produzione di opere, pubblicazioni o dibattiti pubblici – è cercare di smantellare l’opacità della grande narrazione nazionale degli ex imperi coloniali che nasconde la diversità che pretende di riconoscere, diversità che alla fine vede la luce solo sporadicamente attraverso lo sport e, talvolta, l’intrattenimento.

Tuttavia, solo il campo di espressione teorico ed emotivo dell’arte ci permette di accedere a una lotta che il campo politico o addirittura economico non consentono. Perché? Perché l’attività artistica, teorica o poetica agisce nella parte più profonda della psiche degli esseri di ogni cultura, genere, età e religione. Per me è una sfida fondamentale riparare le ferite del passato; ferite oggi immateriali ma anche spesso molto materiali, in alcune regioni del mondo dove persistono colonizzazione e occupazione. Queste ferite gigantesche e spalancate generano il massimo squilibrio umano, e i demoni che ne scaturiscono non smettono mai di disturbare, perseguitare, ma soprattutto impedire alla civiltà di evolvere verso la grandezza che pretende di incarnare.

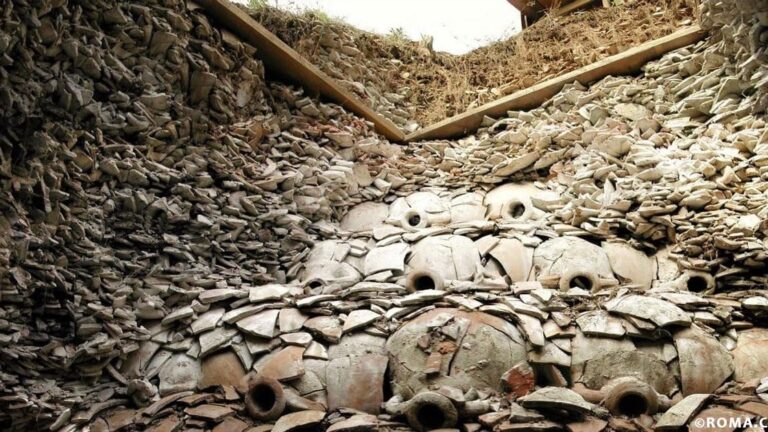

Da molti anni lavoro sul concetto di riparazione. Quando penso alla “riparazione” mi riferisco da un lato agli aspetti fisici e concreti della riparazione di oggetti sacri o profani, ma ancora rudimentali – come le tecniche di riparazione nelle società occidentali o extra-occidentali pre-moderne, dall’Africa al Giappone. Dall’altro, alla riparazione moderna, quella dei corpi feriti da armi moderne o da oggetti rotti, attraverso i quali l’Occidente moderno ha eretto a dogma il controllo della ferita, sforzandosi ostinatamente di farla scomparire, negando la storia dell’oggetto o del corpo ferito e quindi il tempo associato a questa storia. È così che, per esempio, nel 2011 è nata l’opera Open Your Eyes, una doppia proiezione di diapositive che presenta una accanto all’altra fotografie di oggetti tradizionali riparati e ritratti di Gueules Cassées, soldati dal volto ferito risalenti alla Prima Guerra Mondiale. Questo lavoro mostra l’ambivalenza della riparazione: laddove la sua concezione moderna occidentale e quella antica non occidentale risultano polarizzate.

Mi sembra importante lavorare sulla questione della riparazione, e farlo da un punto di vista fisico e teorico, o addirittura politico, al fine di comprendere la necessità di rievocare le ferite immateriali – dalla schiavitù alla colonizzazione, dall’espropriazione all’umiliazione – che persistono ancora oggi attraverso ogni forma di espressione (sia essa nevrotica, giuridica, economica o politica) di coloro che dominano su coloro che sono sottoposti al potere. Perché la riparazione è la consapevolezza della ferita, anche quando la riparazione sembra irreparabile.

NOTE

(1) A. Serlenga (a cura di), Performance+ Decolonialità, Luca Sossela Editore, 2023. Pubblicazione realizzata con il contributo del Corso di laurea magistrale in Teatro ed Arti performative dell’Università IUAV di Venezia.

(2) K. West, Montage: Speculations on Kader Attia’s Ladder of Light, in Kader Attia Exhibition Catalogue: Continuum of Repair: The Light of Jacobs Ladder, 2013-2014, at the Whitechapel Gallery, London, in A. Serlenga (a cura di), cit., p 8.

Kader Attia, artista visivo di base tra Parigi e Berlino, è cresciuto tra Parigi e l’Algeria.

Dopo i suoi studi in Francia e Spagna ha vissuto molti anni in Congo e Sud America.

Nella sua ricerca esplora le prospettive che le società assumono rispetto alla loro storia, in particolare rispetto alle esperienze di deprivazione e soppressione, violenza e perdita e come ciò

influenzi l’evolversi delle nazioni e degli individui. Da anni lavora a partire dal corpo razzializzato nella società occidentale, mettendo in luce le ferite e i lasciti traumatici del colonialismo.

L’opera di Kader Attia è stata esposta in importanti contesti internazionali, tra i quali la 12esima Biennale di Shangau, La 57esima Biennale di Venezia, Documenta (13) a Kassel, al Met Breuer e al Moma di New York, alla Tate Modern di Londra e al Centre Popidou di Parigi.

ECOTONI è la sezione di CUT/ANALOGUE che apre agli immaginari provenienti da altri mondi concettuali, discorsivi, materiali, in “forma di estratto”. Funge da transizione tra ecosistemi adiacenti suggerendo spostamenti graduali, nella tensione oscillatoria dell’in-tra.